应瑞典卡罗林斯卡学院邀请,浙江大学遗传学研究所所长、浙江大学“一带一路”国际医学院遗传医学中心主任管敏鑫教授出访该院,并于当地时间4月28日下午在诺贝尔论坛做学术报告。

管敏鑫访问卡罗林斯卡学院

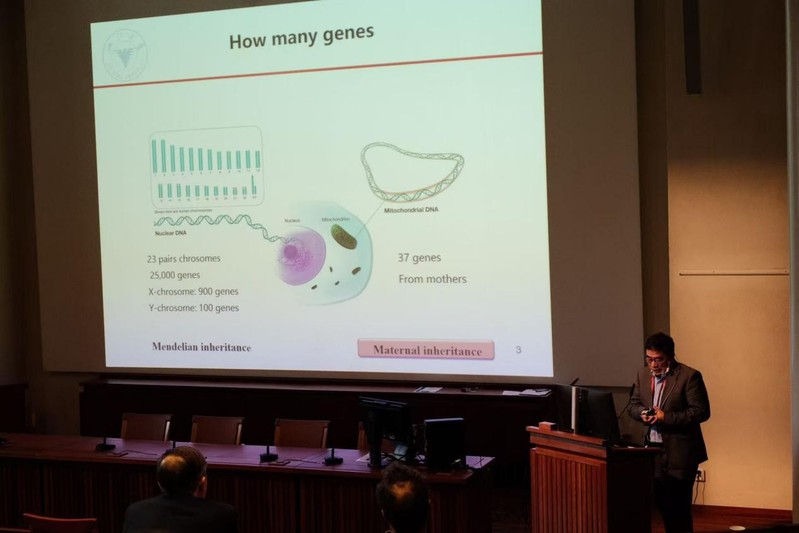

此次管敏鑫教授报告的主题为《线粒体耳聋:遗传、预防与治疗》(Mitochondrial deafness: genetics, prevention and treatment)。报告中,他系统揭示线粒体耳聋的成因和发病机制,阐释治疗和预防方面的最新进展。

管敏鑫做报告

自1993年在加州理工学院从事博士后研究以来,管敏鑫教授在耳聋领域取得一系列研究成果,包括:

发现庆大霉素等氨基糖苷类药物性耳聋的母系遗传模式,破解了长期困扰医学界的“一针致聋”之谜。12S rRNA基因1555A>G、1494C>T突变是中国人群药物性耳聋最常见的突变位点,该类突变使12S rRNA结构类似于细菌16S rRNA,增加了药物结合位点,用药时翻译编码错误引起线粒体功能受损,导致耳蜗和前庭毛细胞的功能障碍和凋亡,最终引发耳聋。在此基础上,他牵头研发耳聋相关的基因检测技术,绘制主要致聋基因突变频谱,启动全国范围新生聋儿的基因筛查,建立药物性耳聋的防控预警体系。对携带突变的未发病高危人群,建立基因档案,通过用药指南、遗传咨询、知识宣教等方式,有效降低了耳聋发病率。全国推广将使近千万人受益,具有巨大的社会和经济效益。

发现了线粒体疾病母系遗传和“混合遗传”的遗传模式,揭示线粒体基因与核修饰基因相互作用致聋的新机制。

各国学者听取管敏鑫报告

管敏鑫教授在人类线粒体遗传学和母系遗传性疾病领域做出了重大贡献,取得了一系列具有国际领先水平的原创性研究成果并形成重要的理论体系,多项成果得到转化和广泛应用。他连续11年(2014-2024年)入选爱斯维尔高被引学者;荣获谈家桢生命科学创新奖(2012年);相关科研成果获国家科技进步二等奖(2007年、2008年)、中华医学科技奖二等奖(2009年)、浙江省科学技术一等奖(2009年、2015年)等多项奖励,授权国家发明专利11件;主编出版了《医学遗传学》等教材。

管敏鑫与Ulf教授合影留念

卡罗林斯卡学院是世界顶尖的医学院之一。学院设立诺贝尔委员会,负责评审和颁发每年的诺贝尔生理学或医学奖。其举办的诺贝尔论坛聚焦医学前沿领域,邀请全球知名学者进行学术交流,每年新科诺贝尔生理学或医学奖获得者亦在该论坛做获奖学术报告。

管敏鑫教授与报告厅外的诺贝尔雕像合影