近日,浙江大学“一带一路”国际医学院/国际健康医学研究院/医学院附属第四医院再生与衰老医学中心、浙江-丹麦再生与衰老医学联合实验室应颂敏教授团队在Cell子刊Cell Reports杂志发表题为Decoding the Ontogeny of Myeloid Lineage Diversity by Cross-species and Developmental Analysis of Hematopoietic Progenitor Atlases的研究论文。该研究系统解析了跨物种及发育阶段的造血干祖细胞单细胞转录组图谱,揭示了髓系谱系的保守特化程序,将髓系细胞重新定义为中性粒细胞-单核细胞谱系(NM谱系)和嗜酸性粒细胞-嗜碱性粒细胞-肥大细胞谱系(EBM谱系),并鉴定出转录因子IKZF2作为EBM谱系的关键标记分子,为理解髓系细胞谱系发育及相关疾病提供了新视角。

髓系细胞包括中性粒细胞、单核/巨噬细胞、嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞和肥大细胞等多种细胞谱系,在固有免疫、组织稳态维持及疾病发生中发挥关键作用。自髓系细胞发现150多年来,经典教科书理论一直将其划分为粒细胞和单核系细胞两大类,这一简单的分类方式主要依赖于细胞形态学特征(胞内特殊颗粒、核形态等),而对于各类髓系细胞的基因表达、发育路径和演化过程缺乏系统全面的认知。重新探讨髓系细胞谱系的分类和多样性起源问题,有助于加深对于髓系造血和髓系免疫相关性疾病的见解。

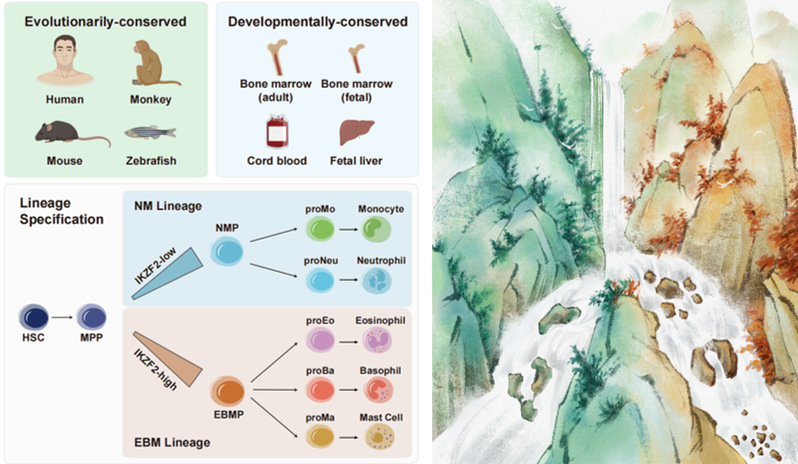

研究团队首先对小鼠骨髓粒细胞-单核细胞祖细胞(GMP)进行单细胞测序分析,发现髓系祖细胞分为中性粒细胞-单核细胞(NM)和嗜酸性粒细胞-嗜碱性粒细胞-肥大细胞(EBM)两大谱系,而非传统分类的粒系与单核系。跨物种和发育分析发现,这一分化模式在脊椎动物中高度保守,且在不同发育阶段普遍存在,提示了这一现象的重要性。

通过物种间图谱整合、非负矩阵分解等一系列算法,研究团队筛选出锌指转录因子IKZF2作为EBM谱系的特异性标记。通过构建Ikzf2-EGFP报告基因小鼠,体外分化和体内移植实验发现Ikzf2-EGFP+ GMP特异性生成嗜酸性粒细胞、嗜碱性细胞和肥大细胞,而Ikzf2-EGFP- GMP则分化为中性粒细胞和单核/巨噬细胞。荧光示踪分析显示,在成熟髓系细胞中,IKZF2仅在EBM谱系中特异性表达。IKZF2在既往研究中主要与T细胞功能相关,而该研究的一系列发现首次将IKZF2与髓系谱系潜能直接关联。

进一步分析显示,IKZF2表达在更上游的共同髓系祖细胞(CMP)阶段即已出现异质性。分化实验表明,Ikzf2-EGFP阴阳性CMP细胞已分别具备NM和EBM谱系偏向性的分化潜能。由此可见,NM和EBM谱系特化在髓系造血早期已启动,并随分化逐步强化。

值得注意的是,NM和EBM这一髓系谱系分类恰好与髓系细胞在1型和2型免疫中的功能相对应。既往多项研究报道了NM谱系造血在1型炎症(如多发性硬化、牙周炎及关节炎)、感染(如COVID-19)以及肿瘤(如三阴性乳腺癌)中增强,而EBM谱系则普遍被认为与过敏性疾病密切相关,充分彰显了这一谱系分类的潜在临床意义。因此,该研究提出的髓系谱系分类修正模型不仅有助于深化对生理性造血的认知,同时也为炎症、感染、肿瘤等髓系免疫相关疾病的机制研究和靶向治疗提供了新思路。

综上所述,该研究通过多维度整合分析,系统揭示了髓系细胞发育过程中NM与EBM谱系特化的保守程序,挑战了传统髓系分类框架。该研究发现IKZF2在髓系中作为EBM谱系的特异性标记,为后续髓系谱系研究提供了重要工具,并为靶向特定髓系谱系干预疾病提供了理论依据。

浙江大学医学院博士生潘晟、唐浩宇和姚冰鹏为本文共同第一作者。应颂敏教授、浙江大学医学院张超副教授和徐骁教授为本文共同通讯作者。国家重点研发计划、国家自然科学基金、浙江省科技厅“尖兵”“领雁”研发攻关计划、浙江省卫健委省部共建项目以及浙江大学八年制医学生创新研究计划为该研究提供了资助。